为实现深化乡村文化传承与活化利用,探索红色文化与乡土文化融合发展新路径,中文系“三下乡”暑假社会实践团队“赤芒映途青春践履队”走进武乡枣烟村,开启了一场“寻文脉·忆峥嵘”的社会实践活动。在这里,团队成员将探访文学巨匠故居感悟创作初心,在老党员家中品味传统美食、见证非遗技艺,透过尘封的历史藏品回望岁月荣光,用脚步丈量乡村振兴的文化力量,挖掘红色文化。

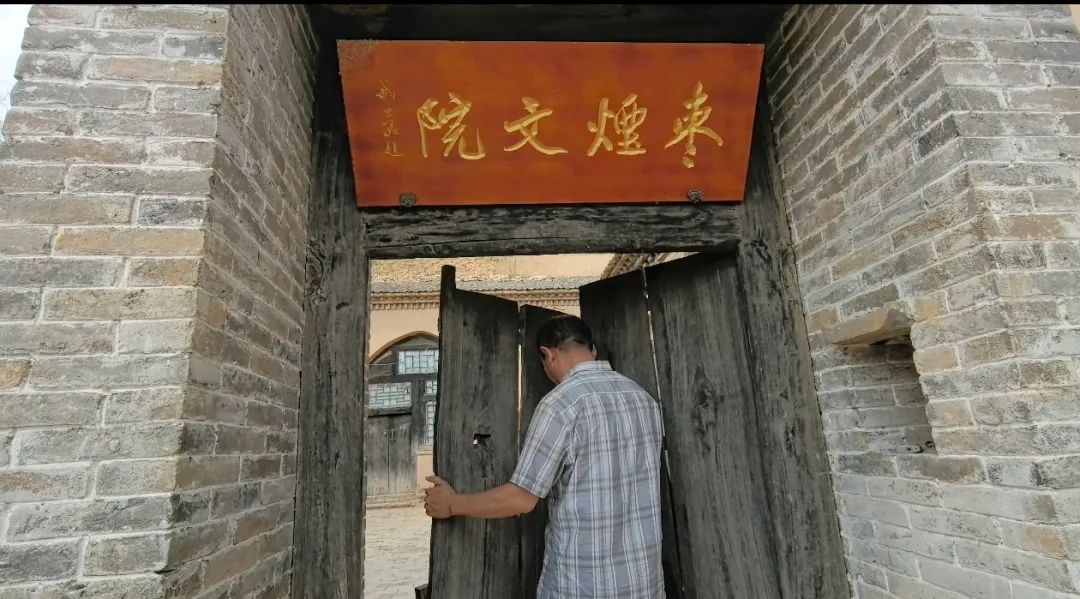

踏入赵树理曾经居住的院落,古朴的窑洞与陈旧的家具,瞬间将人们拉回到那个文学创作蓬勃发展的年代。赵树理作为“山药蛋派”的领军人物,在枣烟村生活期间,深入田间地头,与村民们朝夕相处。他以敏锐的观察力和深厚的情感,将农村的生活百态、农民的喜怒哀乐融入笔端,创作出众多反映时代风貌的经典作品。故居的一砖一瓦、一桌一椅,都曾见证他伏案疾书的身影,那些充满乡土气息的文字,也正是从这里走向全国。同学们漫步其间,仿佛能与这位文学巨匠进行一场跨越时空的对话,感受他对农村、对农民那份真挚的热爱与关怀,探寻他作品中鲜活人物和生动故事的灵感源泉。

在老党员家中,特色抿圪斗是不容错过的美味。走进小院,浓郁的面香便扑鼻而来。老党员热情地向同学们展示着传统抿圪斗的制作过程,从和面、醒面到使用特制的抿床将面团挤压成一条条圆润细长的面条,每一个步骤都饱含着岁月沉淀的精湛技艺。选用当地优质的杂粮面粉,混合着玉米面的金黄、高粱面的暗红和白面的雪白,让抿圪斗色彩更加丰富。下锅煮熟后,浇上精心调制的卤汁,再搭配上鲜嫩的时令蔬菜,一碗热气腾腾的抿圪斗就做好了,不仅口感筋道爽滑,更蕴含着浓浓的乡土味道。在品尝美食的同时,老党员们还向同学们讲述关于抿圪斗的故事,它是过去艰苦岁月里村民们赖以生存的主食,也是如今承载着乡愁的特色美食,让我们在舌尖上体验到枣烟村独特的饮食文化和生活韵味。

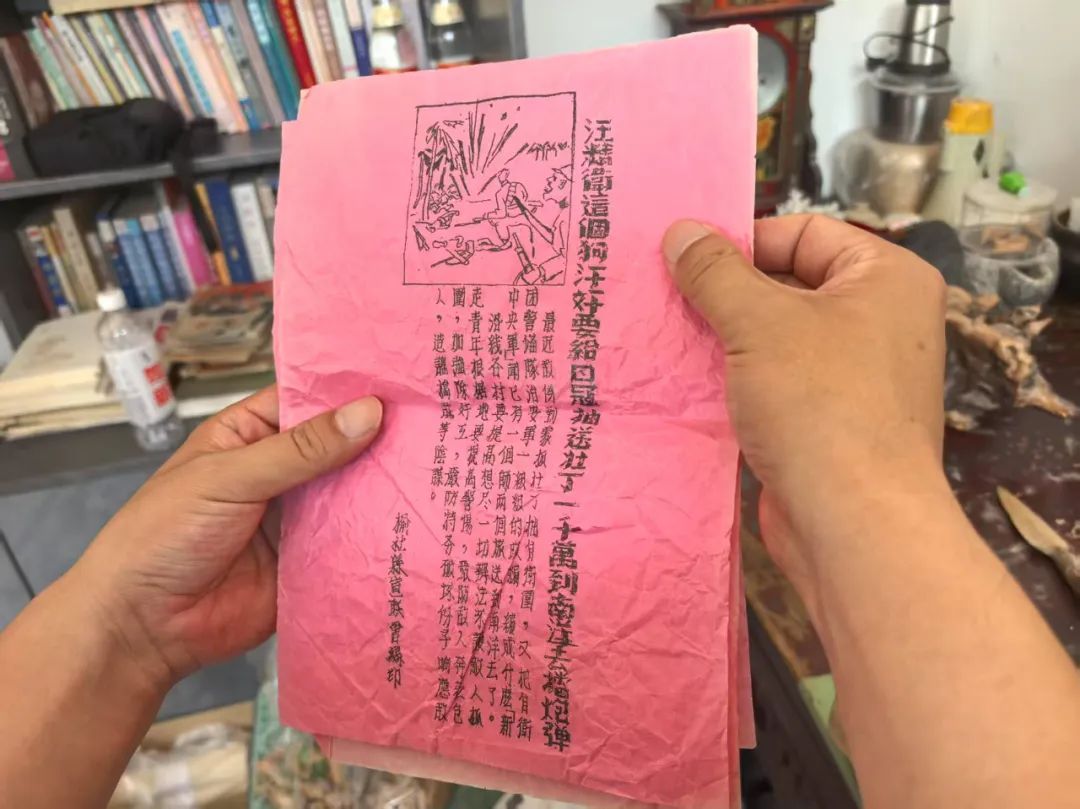

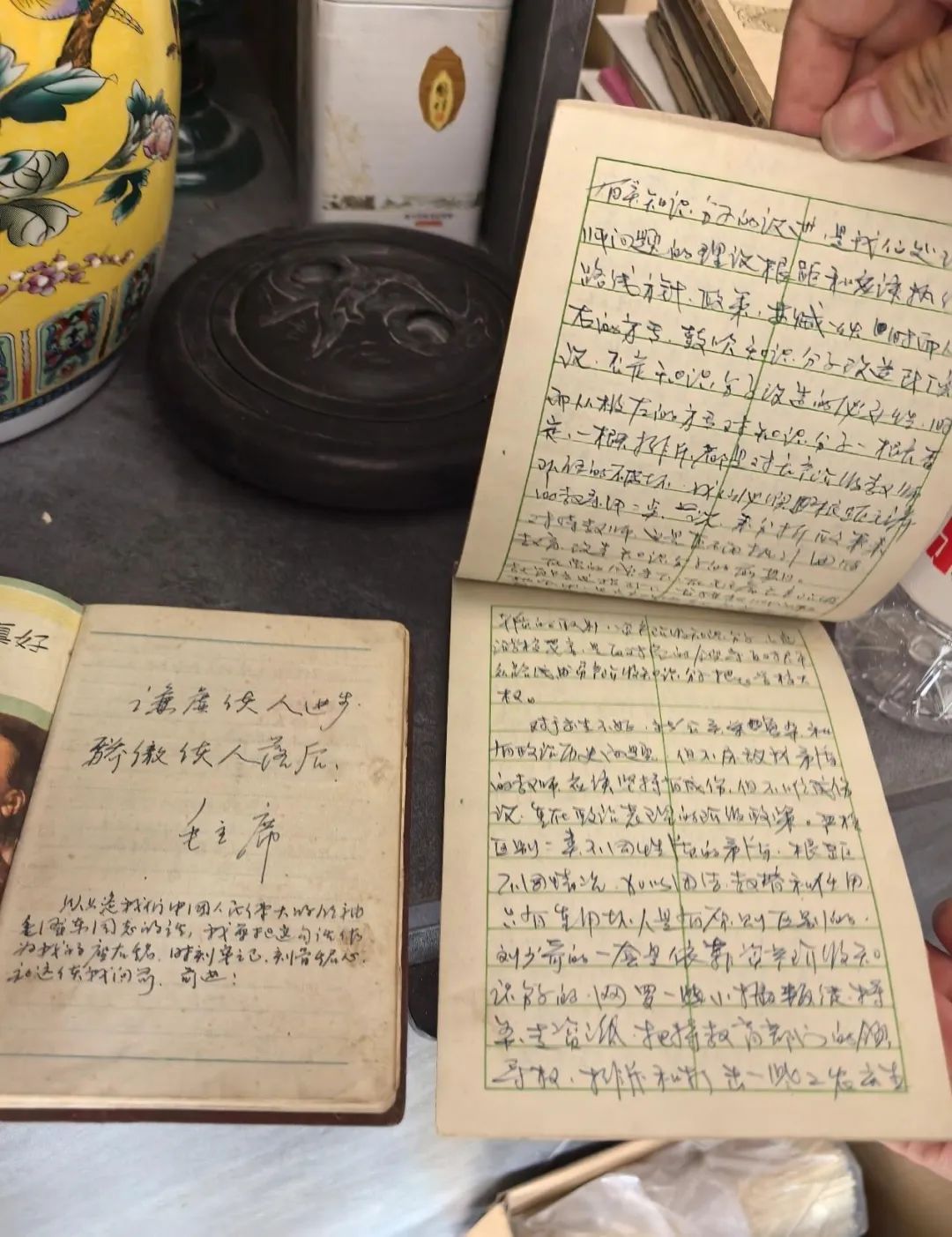

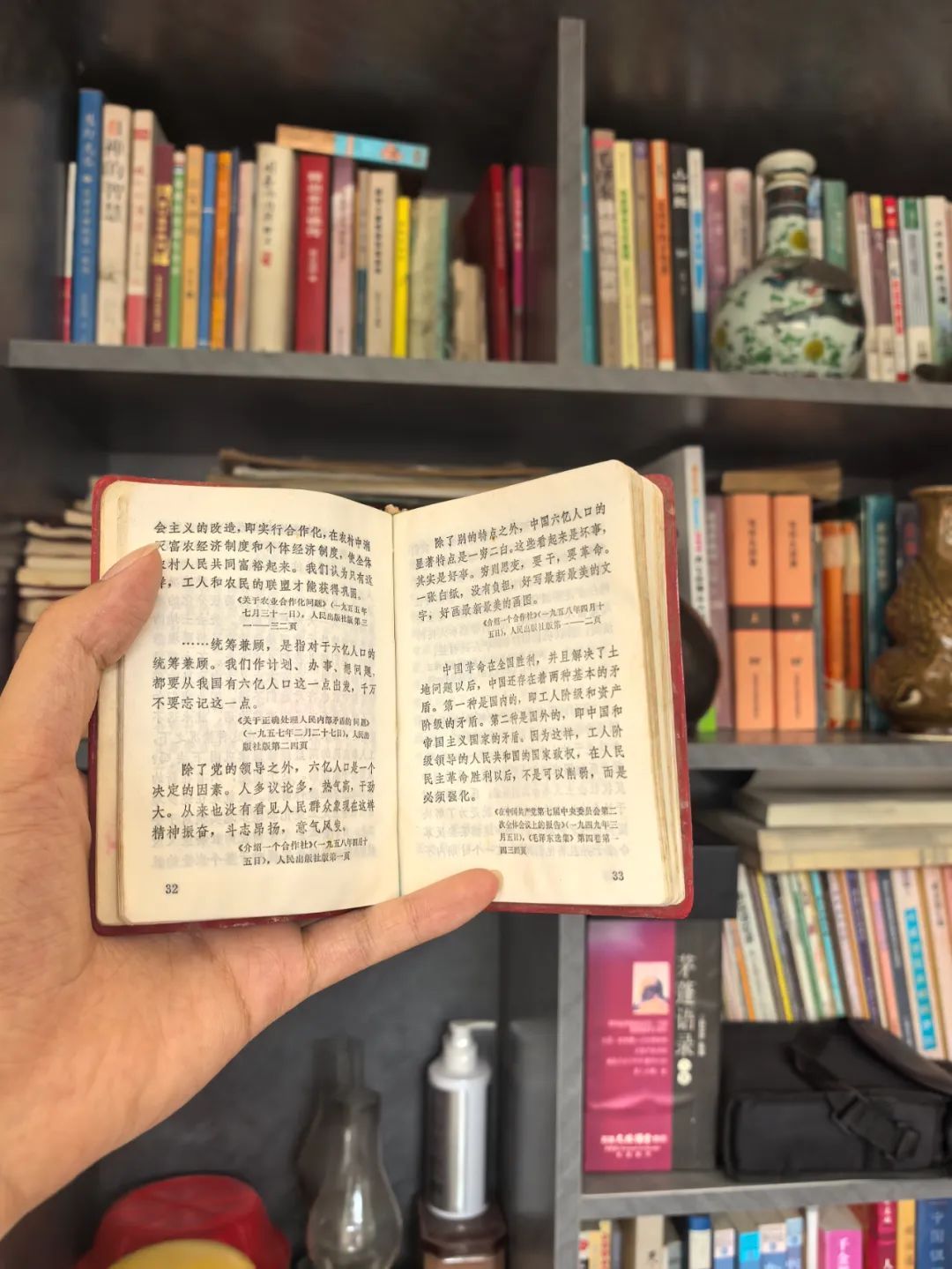

同学们跟随老党员的脚步,走进他的收藏室,仿佛打开了一本尘封的历史相册。这里陈列着琳琅满目的上世纪五六十年代的藏品,有锈迹斑斑却依然保存完好的老式煤油灯,曾照亮无数个夜晚;有布满补丁的粗布衣裳,见证了那个物资匮乏的年代;还有各式各样的生产工具,如犁铧、锄头,诉说着农民辛勤劳作的场景。更珍贵的是,老党员还收藏了许多具有历史意义的票据,如粮票、布票等,这些小小的纸片,是计划经济时代的特殊印记,承载着一段段难以忘怀的岁月。老党员耐心地为同学们讲解每一件藏品背后的故事,从这些藏品中,可以直观地感受到社会的变迁与发展,重温那段激情燃烧的岁月,体会老一辈人艰苦奋斗、无私奉献的精神品质。

在武乡枣烟村,无论是追寻赵树理的文学足迹,还是品尝地道的美食,亦或是探秘老党员的珍贵收藏,都是一次难忘的心灵之旅。这里的每一处风景、每一个故事,都如同璀璨的明珠,串联起历史与当下,让人们在感受传统文化魅力的同时,也汲取着前行的力量 。