成果简介及主要解决的教学问题

一、成果简介

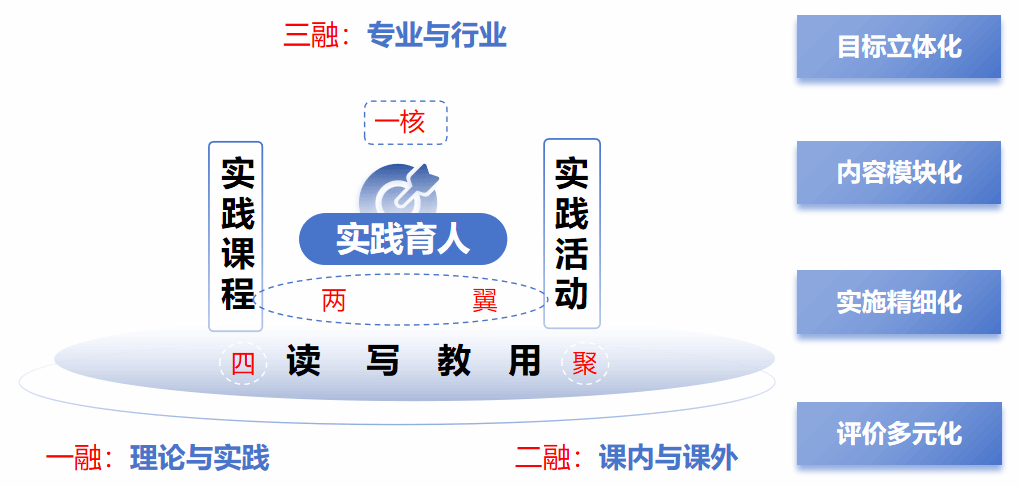

近年来,汉语言文学专业积极贯彻《新时代基础教育强师计划》,依托省教育厅、学校等多项教学改革创新项目,对实践教学进行了较为深入的探索与实践,确立了“实践育人、能力导向、数智赋能”的改革思路,构建了“一核两翼三融四聚”的实践教学体系。该体系围绕新时代语文教师核心素养(践行师德、学会教学、学会育人、学会发展)培养,通过实践课程和实践活动两大途径,融合理论与实践、课内与课外、专业与行业三大模块,形成了集读、写、教、用于一体的实践教学体系。该实践教学体系目标立体化、内容模块化、实施精细化、评价多元化,取得了良好的实践效果。具体情况如下图:

本实践教学体系旨在培养汉语言文学专业学生将所学的语言、文学、教育学等相关理论运用到语文教学中的综合素养,在此育人过程中本专业在专业建设、课程建设、教材建设和教学竞赛中取得了一系列成果:

获批省级一流专业;

获评省级一流课程5门;

主持省级教学改革创新项目8项,校级教学改革创新项目3项;

发表教研论文11篇;

出版专著4部;

获批校本应用型教材3项;

教师荣获省级教学竞赛奖2项:山西省第二届课程思政示范课教学大赛二等奖,全国第三届高校教学创新大赛山西赛区三等奖;

学生荣获省级学科竞赛奖18项。

本实践教学体系获得了专家的普遍认可。山东大学张树铮教授认为“该实践教学体系符合地方本科院校汉语言文学专业学生实践能力培养的需求,对相关院校具有一定的推广和应用价值。”太原师范学院毛郭平教授认为“该成果对提升地方本科院校师范生教学技能具有重要的现实意义。”

二、成果主要解决的教学问题

基于杜威的实用主义思想,汉语言文学专业围绕师范生的教学能力和创新思维,进行了一系列教学改革,并取得了一定的成绩。然而,面临综合化背景下的教师教育特色亟待强化、教师教育内涵式发展亟待引导等新情况和新问题,我们的实践教学在目标、内容、实施以及评价等方面存在着一定问题。

(一)实践教学目标欠立体

我校作为一所地方本科院校,汉语言文学专业实践教学体系“产出导向”不强,未能将地方文化有效融入育人过程,课程目标存在重教学技能、轻实践育人现象。根据调查数据分析,在教育实习中部分学生暴露出文本解读能力不足、班级管理能力欠缺以及与家长沟通协调能力较弱等现象。

(二)实践教学内容欠均衡

师范类专业认证标准明确提出“专业实践与教育实践相结合”的要求,《汉语言文学专业人才培养方案(2018版)》知识类课程占比较大,而实际分析和解决问题的实践类课程薄弱,实践内容一定程度上忽略了与师范专业需求的对接,集中性实践教学环节缺少教育研习,未实现“见习——实习——研习三贯通”“师德、教学、育人、发展四涵盖”。

(三)实践教学实施欠完善

实践教学需要良好的机制、师资队伍以及校内外实训平台与实践基地的建设。2018年汉语言文学专业与地方中小学协同育人机制不够健全,校外实习基地指导教师由于教学工作繁重或者权责不够明确,指导不够充分。校外实习基地不够稳定,需要教师个人的人脉关系维系,基地建设的长效机制还不够完善。

(四)实践教学评价欠规范

针对师范生实践能力掌握程度的评价欠缺统一标准,以实践导师主观性判断为主。此外,通过学校内部评价师范生毕业要求达成度,通过外部用人单位和第三方评估毕业生职业发展情况的内外评价机制尚未完善,总体反映出评价方式单一,评价主体分离,缺乏评价反馈等问题。