成果主要内容

汉语言文学专业积极落实立德树人根本任务,在遵循“学生中心,产出导向,持续改进”教育理念的基础上,结合师范专业认证和强师计划,针对实践教学中存在的四大问题,大力强化实践教学,逐步构建了“一体两翼三融四聚”的实践教学体系。

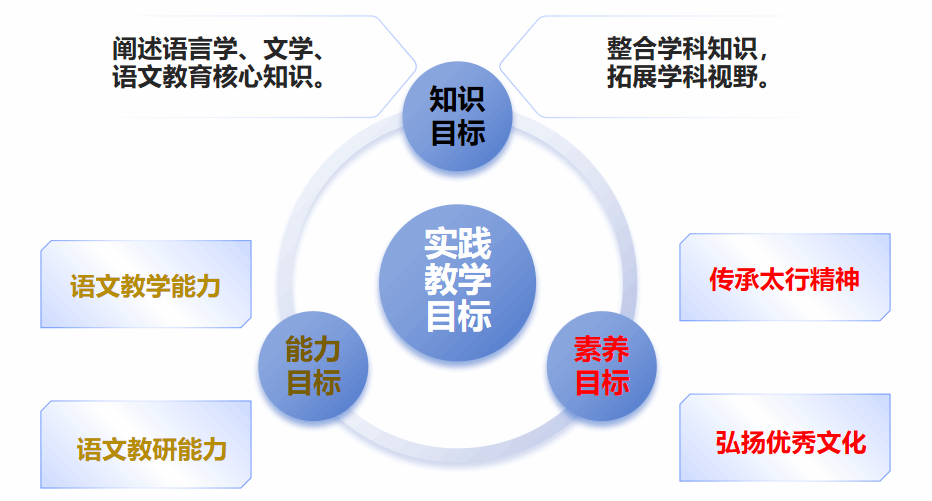

一、以新时代语文教育发展为导向,确立立体化的实践教学目标

实践教学是汉语言文学专业学生将语言、文学和教育学知识转化为从事教育教学所需要具备的各种职业素养的教学环节。基于此,本专业立足新时代基础教育发展需求,结合学校地方性、应用型办学定位,从知识、能力、素养三个方面确立了本专业的实践教学目标。

知识目标:学生通过参加实践活动,能够简明扼要地阐述语言学、文学、语文教育等领域的核心知识点,能够将语言学、文学、教育学、历史、社会学等不同学科知识进行整合,以创新思维实现跨学科的融合,拓宽知识视野。

能力目标:学生通过自主、合作、探究的学习方式,锻炼独立思考、合作探究、创新思维以及理论联系实践的能力,建构新文科学习策略,并借助文学、语言学和语文教育学知识,在解读作品的基础上,能够具备独立进行语文教学和研究的能力。

素养目标:学生通过参加实践互动,具有终身学习和专业发展意识,能够根据基础教育改革发展动态,对语文教育教学活动进行自我指向型和任务指向型反思;能够以立德树人为己任,与时俱进地传承太行精神,弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化。

二、以能力型人才培养方案为纲领,聚焦实践教学内容,构建实践方式

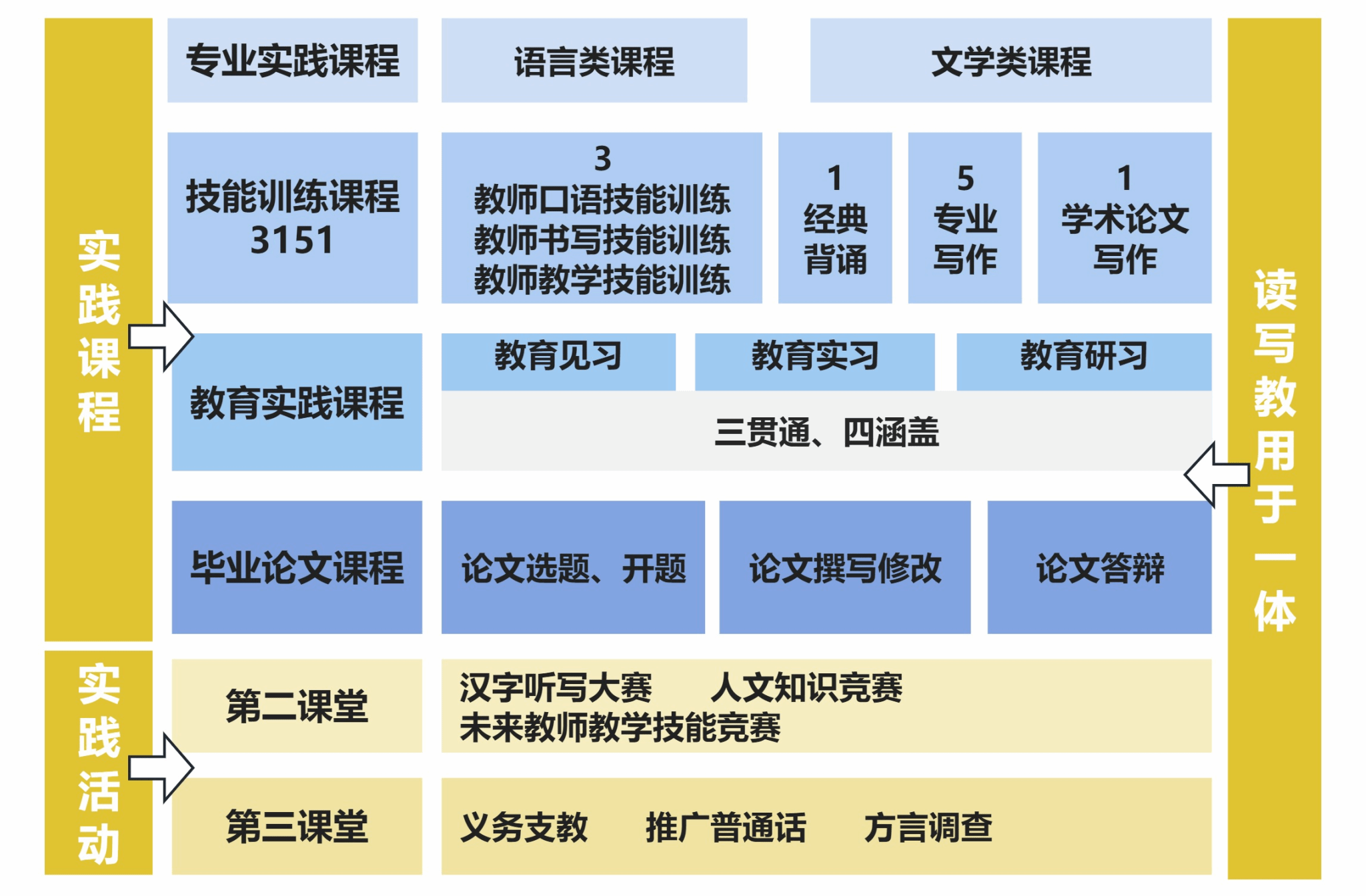

遵循“OBE”理念,汉语言文学专业形成了能力型人才培养方案。该方案通过实践课程和实践活动两大途径,构建了聚焦读、写、教、用于一体的实践教学内容。

(一)实践课程

实践课程包括专业实践课程、专业技能课程、教育实践课程和毕业论文实践课程四类。

1.专业实践课程体系

专业实践课程指在专业课程中实施的实践教学,其目的在于培养师范生理论联系实际的能力。这类实践课程有效实现了课内与课外、理论与实践的紧密结合。

汉语言文学专业实践课程包括文学和语言两大方向,实践内容聚焦读、写、教、用四个方面。文学类课程的实践内容包括经典作品的文本细读、整本书的阅读以及文学评论的写作等;语言类课程的实践内容包括语言理论的应用、语言文字能力应用和方言调查等。此类课程的实践内容与中学语文教学内容紧密衔接,旨在培养学生初步具备运用专业理论知识从事中学语文教学的能力。

2.专业技能课程体系

专业技能课程指在专业课程中以课内形式单独设计的实践教学,其目的在于培养师范生的从教素养。这类实践课程有效实现了课内与课外、理论与实践的紧密结合。

汉语言文学专业技能课程围绕读、写、教、用四大实践内容,建构了“3151”课程体系:“3”指围绕师范生三项教师职业技能(说好普通话、写好三笔字、讲好语文课)而设计的教师口语技能训练、教师书写技能训练和教师教学技能三门课程;“1”指围绕汉语言文学专业学生必须具备的文学素养(每级100篇,四级共计400篇中华经典篇目)而设计的经典背诵课程;“5”指围绕汉语言文学专业学生必须具备的写作能力(四年完成5万字的写作量)而设计的专业写作课程,该课程的写作内容包括实用文、文学作品和文学评论。“1”指围绕汉语言文学专业学生的研究能力设计的学术论文写作课程。

3.教育实践课程体系

教育实践课程指在专业课程中以课外形式单独设计的实践教学,其目的在于培养师范生的从教素养和从教能力。这类课程有效实现了课内与课外、理论与实践、专业与行业的紧密结合。

汉语言文学专业教育实践课程围绕读、写、教、用四大实践内容,采用“教育见习、教育实习和教育研习”贯通、四年一贯设计,坚持“践行师德、学会教学、学会育人、学会发展”全覆盖,保证教育实践持续推进。

4.毕业论文实践课程

毕业论文实践课程指在专业课程中以课外形式单独设计的毕业论文课程,其目的在于培养师范生的从教素素养和从教能力。这类课程有效实现了课内与课外、理论与实践、专业与行业的紧密结合。

汉语言文学毕业论文实践课程围绕读、写、教、用四大实践内容,设计了论文选题研讨、论文开题答辩、论文撰写修改、论文答辩等环节,旨在全面培养师范生的教研能力和创新思维。

(二)实践活动

基于能力型人才培养目标,围绕汉语言文学专业“读、写、教、用于一体”的实践教学内容,汉语言文学专业积极打造特色化第二课堂和第三课堂。

1.第二课堂

汉语言文学专业立足语言学、文学和语文教育开展特色化第二课堂活动。语言学类第二课堂活动包括“语言学类课程实践教学成果汇报会”“汉字听写大赛”等;文学类第二课堂活动包括“微小说征文大赛”“‘白鹭原’文学作品创作大赛”“人文知识竞赛”等;语文教育类第二课堂活动包括“未来教师教学技能大赛”“微课大赛”“园丁摇篮”未来教师培养工作站。

2.第三课堂

汉语言文学专业基于专业特点,积极开展特色化第三课堂活动。如依托暑期社会实践,组织师范生开展推广普通话和方言调查活动;再如依托创新创业实践,组织师范生开展义务支教活动。

三、以学生从教能力提升为抓手,搭建专业化的实践教学平台

为保障学生从教素养的有效落实,汉语言文学专业从校内技能实训室建设和校外实践基地建设两个途径搭建专业化的实践教学平台。校内技能实训室建设方面,汉语言文学专业建立了教师口语训练室、教师书写训练室、教学技能训练室和教学案例分析室等实践教学平台;校外实践基地建设方面,汉语言文学专业遴选当地13所具有较强师资、较丰富课程资源和教改经验的地方优质中学建立长期稳定的实习基地。

四、以学生从教素养养成为目的,采用促进发展的实践教学评价

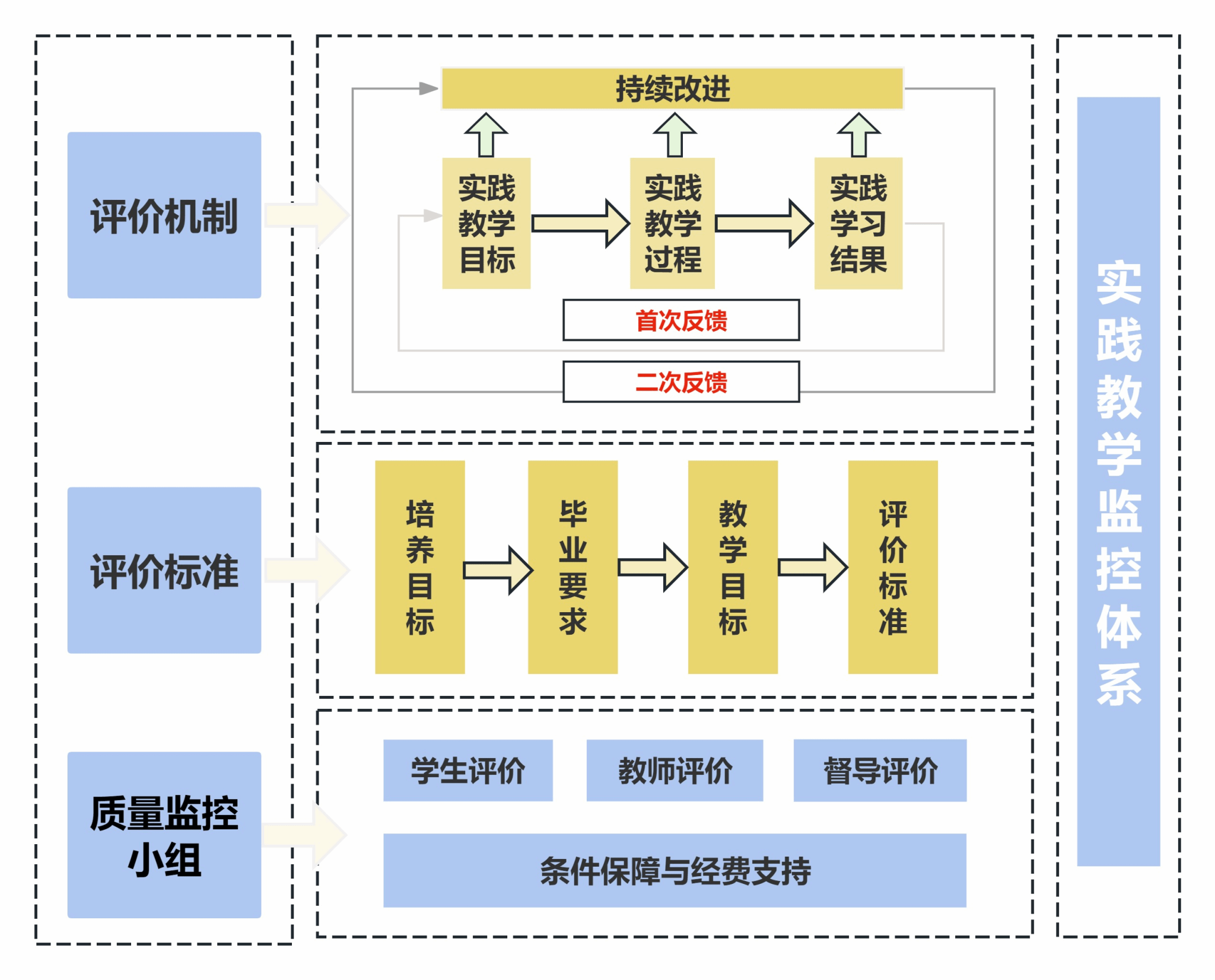

(一)建立实践教学监控体系

汉语言文学专业建立了较为完善的质量监控体系。该体系包括实践教学监控小组、实践教学质量监控标准、质量评价机制三大部分。质量监控小组主要负责对各种实践教学活动进行有效监控,同时为学生各类实践教学活动提供必要的条件保障和给予相应的支持;质量监控标准主要涉及实践教学大纲设置的可操作性、实践教学目标与毕业要求达成度的一致性、实践教学内容与毕业要求的支撑度、实践教学时数分配的合理性、实践教学方式的多样性、实践教学考核的科学性、学生的参与度以及教师的指导情况等项目;质量评价机制主要涉及学生、同行、评估组、教师自身对实践教学的满意度等。

(二)采用多元化教学评价

基于“学生中心、产出导向、持续改进”教育理念,汉语言文学专业实践教学采用多元化评价。

1.评价主体多元化

汉语言文学专业各项实践活动的评价需由教师和学生双方共同完成,以体现学生的评价主体地位。不同性质或内容的实践活动可以灵活规定学生参与评价的具体环节和所占比重。如教育实践课的评价主体包括学生自己、高校教师和基础教育学校教师。

2.评价内容多维化

汉语言文学专业评价内容包括学生参与实践活动过程中的学习态度、合作精神、探究精神与学习能力、收获与反思以及最终提交的实践成果。

3.评价方式多样化

汉语言文学专业实践教学将过程评价与增值评价结合,注重考察学生参与实践活动时在活动各环节评价中取得的进步幅度。

专业实践课程和技能实践课程采用过程性与结果向相结合的评价方式;教育实践和毕业论文分别建立了学生个人档案袋,档案袋记录了学生实践活动的各个环节,评价贯穿活动的整个过程;实践活动开展期间,通过教师观察记录、学生实践日志、小组项目报告等途径定期记录学生实践的阶段性成果、参与小组讨论的活跃度、遇到问题时的解决思路及尝试过程等表现,收集数据以进行增值评价与分析。

(三)开展师范技能考核

为了全面提升师范生的从教素养和从教能力,汉语言文学专业教育实习之前对所有师范生进行师范技能考核,考核内容包括口语表达、书写技能、教学技能、专业写作和情境问答。